梁秋雲校長細說在佛教善德英文中學求學等往事。

四十多年前,佛教善德英文中學的老師派一位高中女生前往烏溪沙,出席一個宗教交流會。那時烏溪沙出入交通不便,女生要從馬料水搭船前往。抵埗後她放眼張望,席上全是神父、牧師和僧人等裝束人物,沒有其他學生,她略感意外又深覺有趣,隨即投入會議,在這些宗教人士面前闡釋佛教因緣義理,又侃侃而談上帝作為第一因的疑點。

暢談這些難忘經歷的人,就是梁秋雲校長。她帶領孔教學院大成何郭佩珍中學十五年,四年前退休,現時擔任孔教學院常務副院長兼秘書長、香港羽毛球總會義務司庫兼行政及人事委員會主委等公職,過去兩年協助香港佛教聯合會永義獎學金主講《弟子規》專題講座。適逢佛聯會邁向八十周年,本會很榮幸邀請了梁校長接受訪問,一同緬懷往昔歲月。

1973年,佛教善德英文中學舉行開幕典禮,右至左:何簡玉衡校監、捐辦人何善衡先生(白髮者)、覺光法師、何善衡夫人、副教育師何雅明先生。

善德有一種另類氛圍

佛教善德英文中學創辦於1973年,校舍於同年年底落成。當時梁校長讀小六,剛考完升中試,其母認為這所新學校位處半山,居高臨下風水好,又鄰近住所可以節省上學車費,就勸她填報善德為升中第一志願,結果在1974年梁校長果然入讀該校,全家人好不歡喜。

善德建校之初,仍未成為區內名校。梁校長家人沒有留意校名當中的「英文」二字,而學校卻是一如其名,高度重視學生的英語表現。除了中文、中史和佛學科,所有科目都用英語教學,連平常學校早會,校長和老師都講英文,結果一向接受母語教學的梁校長,花了半年時間才適應過來。

梁校長小學讀道慈佛社楊正培學校下午校,對佛教學校的傳統氣氛有一種固有印象,沒料到善德完全不是這一回事!她說:「善德不但有佛教氣息,更有一種另類氛圍。林莫秀馨校長相當西化,總是丁字腳站立,儀態優美。她刻意營造學校的英語氛圍,要求學生稱呼她為Mrs. Lam,每次集會總是精神抖擻地以『Boys and girls』開始講英文,校方真的很希望學生能夠掌握英語。」

佛教善德英文中學創校校長莫秀馨(右)和第四任校長吳奇壎(左)(圖片提供:佛教善德英文中學)

回顧當年善德開校之後很快成為名校,梁校長認為其中一個重要因素就是這位好校長,揀選了不同類別的優秀人才:「Mrs. Lam很有魄力,揀選老師極為嚴格,他們學養俱佳,儀容裝束亦優雅出眾,有着旗袍的,也有着西服的。有一位Mrs. Hui總是戴手襪,每次上堂都要除手襪,然後才寫黑板。印象中這位老師之前在英國讀大學,她後來好像在東華三院一間學校當校長。」

她又記得有位數學老師持有博士學位,班上部分同學皆深受其啟蒙,成績很好,可惜她自己數學基礎較差,未能有所得着。「我記得這位數學老師姓陳,有一次我問他,他這樣說:『梁秋雲,解答這問題有十三種方法……』其實對於我來說,老師只要答一種最容易運用的方法就夠了,但他解說了十三種方法,聽得我暈陀陀。」最後她只好找班上聽得明白的同學作「第二手」講解。

梁校長感嘆地說:「不過,我始終認為陳老師是非常好的老師,因我看見有同學聽他講課時眉飛色舞,深有所得的模樣。其實教育真是一門藝術,也是一種快樂有趣、需要靈活轉化的能力,更須要因材施教。我在求學時代就已經明白,教人絕非易事,這體悟對我日後工作有很大的啓發。」

慈祥嚴謹的覺光法師

善德同時亦有濃厚的佛教氣氛。學校禮堂設有佛陀聖像,每逢節慶要用禮堂舉辦儀式時,例如浴佛節,班代表都要念誦佛經。梁校長在善德讀書七年,曾多次擔任班代表參與儀式,要長時間跪在拜墊上念經。她記得很多都是梵音漢字經文,還隨口背誦了幾句,雖然她不知道這些梵文的意思。

梁校長對覺光法師的印象,最早就是來自他在善德禮堂主持浴佛儀典。「覺光法師是一位很慈祥的長者,感覺上他好像不會老。後來我服務孔教學院,有些場合再遇見覺光法師,也覺得他的樣貌沒有怎麼老去,都是一樣的慈眉善目。」她又形容覺光法師很嚴謹,這從他主持儀式的態度可見。她說:「孩子的心態很簡單,如果看見儀式是莊嚴的,態度自然會持敬。結果一整天的浴佛儀式,大家都很持敬,因為覺光法師一直站在那裏,從不坐下休息,他好像不會疲累似的,反而我們還可以跪在拜墊上歇息。」

善德非常重視學生的佛學科成績,梁校長特別讚嘆學校捐辦人何善衡先生作育英才,一直對善德學生的學習鼎力支持。原來,考全級三甲名次和佛學科成績最好的學生,他都會送贈獎學金和CROSS(高仕)名牌金筆或銀筆,單是佛學獎就有150元獎金,這在七十年代算是一大筆錢。雖然數學成績稍遜,但梁校長其他科目成績極佳,結果拉上補下,年年考全級三甲以內名次,佛學獎亦是手到拿來,贏得豐富獎金獎品幫補家計。家人看見都嘖嘖稱奇,讚嘆學校出手闊綽。她說:「七十年代香港推行普及教育,興辦很多學校,而學生普遍來自基層,多數家境清貧,即使考獲獎學金也是不敢亂花錢的。」

重視向內修煉

梁校長自小喜愛思考,習慣反思自身經歷,從中尋找意義與得着。她兒時住筲箕灣,天天通山跑玩樂,後來搬到深水埗讀幼稚園,不滿被困校舍讀書而哭了一整年,結果考全班尾二要重讀,還被母親友人嘲笑她蠢。她頓然明白流淚是沒有用的,轉而專心於學,翌年成績來了個大逆轉,考第三。老師送她一個紅色錢罌,勉勵她說:「學問像儲蓄一樣,需要每日累積呀!」

自此,梁校長一直很着緊學業考試,成績總是名列前茅。她認為自己不算特別勤力,但勝在懂得靈活變通,考試臨場表現冷靜兼有策略。反觀善德有不少既優秀又勤力的同學,有時太執着,花太多時間在某些考題上,於是其他考題就輸蝕了。

幼稚園時代的聖誕節話劇,一直令她印象難忘。老師找她飾演聖母,沒有對白台詞,要呆呆坐著注視着手抱的聖嬰,無論排練和正式表演都令活潑好動的梁校長悶得發慌。升讀小學後,她經常反思這話劇角色,慢慢領會到角色內在的忍耐、沉澱和寧靜等可貴特質。「動是容易的,人一出生就手舞足蹈,相反要靜就難了。其實《平安夜》歌詞『silent night, holy night』(平安夜,聖善夜),說的就是靜,不是喧鬧。這讓我後來明白到,人向內尋求的修煉是重要的。」到後來在善德參與誦經儀式,又是心的另一種訓練。這些內在心性的薰陶,令梁校長成為一個非常自律的人。

她說:「我是很自律的人,在行動上也很有紀律,但思想上我會胡思亂想。我經常反問:為何會是這樣?可否不是這樣?這亦是善德另一位數學老師所教,他教數學時提及A和非A時說:『無論任何人,當他提出論點A,你不要立刻同意,你應該要問,為何不可以是非A呢?當人們提出非A,你就要問為何不是B呢?你必須要有推論,你必須要有其他選項!』雖然我數學分數較低,但老師們這些點點滴滴的教導,深刻地啟發了我的思考。」

「當人講述一件事情,其實那是他的認知和學習過程,令他認為事情就是如此,但我們要思考這是不是唯一的呢?會不會有另一種講法?或者我們可以從另一個角度、另一個領域去看待這事情。我相信這樣的思考會帶來更多出路。我一直都是這樣教我的學生:當我提出一個意見,你可以信可以不信,但你要先聽,然後你必須有自己的看法,包括你同意我的看法,你都要思考同意的原因。我從來不會因為學生駁咀而處罰他們。只要言之有物,立論有據,即使我們未必可以說服對方,也是一種交流和學習。」

難忘的宗教交流會

在善德求學,為梁校長帶來了一次難忘的宗教體驗。那時她就讀高中,老師突然派她到烏溪沙出席一個宗教交流會,她原以為會有其他學生參加,沒料到只有她一個,與會者全都是神父、牧師、法師等宗教人士,他們看見有學生出現也覺得奇怪。她心想:「既來之則安之」,就硬着頭皮坐在一旁,細聽這些宗教人士交流對宇宙和生命的看法。

後來,有人詢問梁校長對宇宙和生命來源的看法,於是她講述「緣聚則生,緣散則滅」的義理,在場法師沒有異議,還作出少許補充。有位牧師對梁校長講解神創造天地和後來種種事情,碰巧梁校長此前曾研讀舊約《聖經》,有一點認識,就提出質疑:「你假設神是第一因然後一直推論下去,這當然會正確,但你這個第一因是唯一的嗎?」牧師回應時提出很多論點,後來這些與會者又教曉她何謂本體論,並分享他們對其他宗教儀式的看法。

她說:「這類交流活動很好,讓不同宗教的人交流各自的信仰見解。雖然我沒有皈依,卻成為了佛教界代表之一。這是一個很好的經驗,令我在生命和很多事情上得到啟示。其實,不同人就會有不同看法,事情往往不是『必然如此』的。」

成長路上,梁校長接觸過很多不同的宗教思想,最終以儒家思想為依歸。小學五年級完結,闊別一個暑假回校,原本認識的一位老師突然變成出家人,繼續教佛學科,她從這位法師身上明白甚麼叫萬緣放下,四大皆空。在善德求學,中學會考要考佛經,她對佛理的掌握就更深入。中三那年有一段長時間,她隨友人返教會和研讀《聖經》,始終沒有感受到神的召喚。大學主修中文接觸四書五經,後來在大埔的孔教學院大成何郭佩珍中學開始教經訓科,她為此深入研究《論語》和儒家經典,發覺儒家思想着重現世,相比其他宗教都更切合她的性格。

她指出,儒家思想「敬鬼神而遠之」,意思是同意有鬼神存在,但不會經常談論。她說:「人們喜歡談論死後靈魂往何處去,但我從不感興趣。我經常跟人說,如果生命是痛苦的,我們何必要有來生?如果生命是快樂的,今生已經足夠。好好掌握每一天,趁有生命力就做多些我認為有意義的事。做人應當隨緣、隨心、隨興,把握當下。」

梁秋雲校長在永義獎學金專題講座上,以《論語》深入講解《弟子規》內容。

破除我執 自在放下

有些佛家和道家的思想深受梁校長青睞,她認為在人生路上很能寬慰她。佛教勸人不要我執,她深有同感:「做人不必把自己看得太重要,有時候人事紛擾在所難免,令自我高揚,但事後我會提醒自己,實在沒有甚麼大不了。莊子說:『舉世而譽之而不加勸,舉世而非之而不加沮』(《莊子‧逍遙遊》),當全世界讚譽你,你就真的那麼好嗎?全世界毀譽你,你就真是一無是處嗎?千萬不要無限放大自己。我那位小學老師出家之後說,他在塵世的『我』已經消失了。」

破除我執的思想像種子一樣,早於小學時代已植入梁校長心田,加上在中學修讀佛學和有機緣做宗教思想交流,這些豐富的成長經歷塑模了她的人生和性格,不執着於任何既定事情,日後無論遇到多大困難,都能夠灑脫自在,淡然放下。

昔日善德沒有禪修課,不過梁校長認為禪修非常切合現今孩子需要。「時下年輕人較躁動,手機不離手,其實也是一種我執的表現,覺得很多人要聯絡自己。他們不停查看手機,彷彿日理萬機;或是追求娛樂,令六根無一清淨。」她說:「其實人是需要靜的,我有時會漫無目的閒逛,放空一下。儒家也有所謂靜修內持,我們要有一段時間內省自己。曾子說:『吾日三省吾身,為人謀而不忠乎?與朋友交,而不信乎?傳,不習乎?』我們未必要問這三句,我們可以問那一日過得怎樣?可以沉澱一下,將來遇到同樣事情,我們會不會有不同的處理手法,做得更好呢?或者我們做了一些尷尬事情,那就今日解決它,不要帶到明天。不要我執,無所謂的。凡事盡我所能,做到最好就可以了。」

「儒家思想希望人成為君子。儘管人距離君子目標很遙遠,但『吾當上下而求索』,並勸戒自己離小人行列越遠越好。真正的君子無可挑剔:『君子食無求飽,居無求安,敏於事而慎於言』『君子無終食之間違仁,造次必於是,顛沛必於是』(《論語》)君子又有三戒,真的很難做到。其實儒家思想也勸人不執着,『盡人事聽天命』,主觀條件我們可以控制,但客觀條件無法控制,那是很多人造成的因緣,我們能夠做的是韜光養晦,伺機而動,好好潛藏和準備自己,即是內省、內持和學習。」

佛化德育及價值教育的建議

梁秋雲校長怎樣看佛化教育呢?她感恩在成長路上,接受過中小學佛化教育的優良栽培,又讚揚佛教學校有系統化地將佛學精髓放入倫理、德育和價值教育課程中。佛經佛理內容艱深,而佛學課本將佛理簡明詮釋過來,實在極不容易。她建議佛化教育課程內容生活化,包括如何與人交往,怎樣建立人際關係,高年級學生也可接觸一些生死問題,關鍵是課程要跟現世相關,學生才會產生共鳴。另一要點在老師身上,若他們對佛學有興趣,有心鑽研,將經典融入日常生活、人倫、人生乃至時事議題,才容易讓學生投入和理解。

現今市面上有不少佛系書籍,追捧者眾,她建議佛教學校不妨考慮將之納入課程。她說:「佛系現今被標籤為不思進取、躺平、宅男女等,略帶貶義,我們必須將它扭轉過來。佛教不是叫人躺平,六度波羅蜜當中有精進,並不如大眾所想的消極躺平。我這樣教學生:你說要放下,但是你拎起過嗎?未拎起過,何來放下?這麼年輕根本未有經歷,談何看破紅塵?先有得,後有捨。你要先為人生奮鬥爭取一番,得到後發覺原來它為你帶來苦惱,然後才捨棄。」

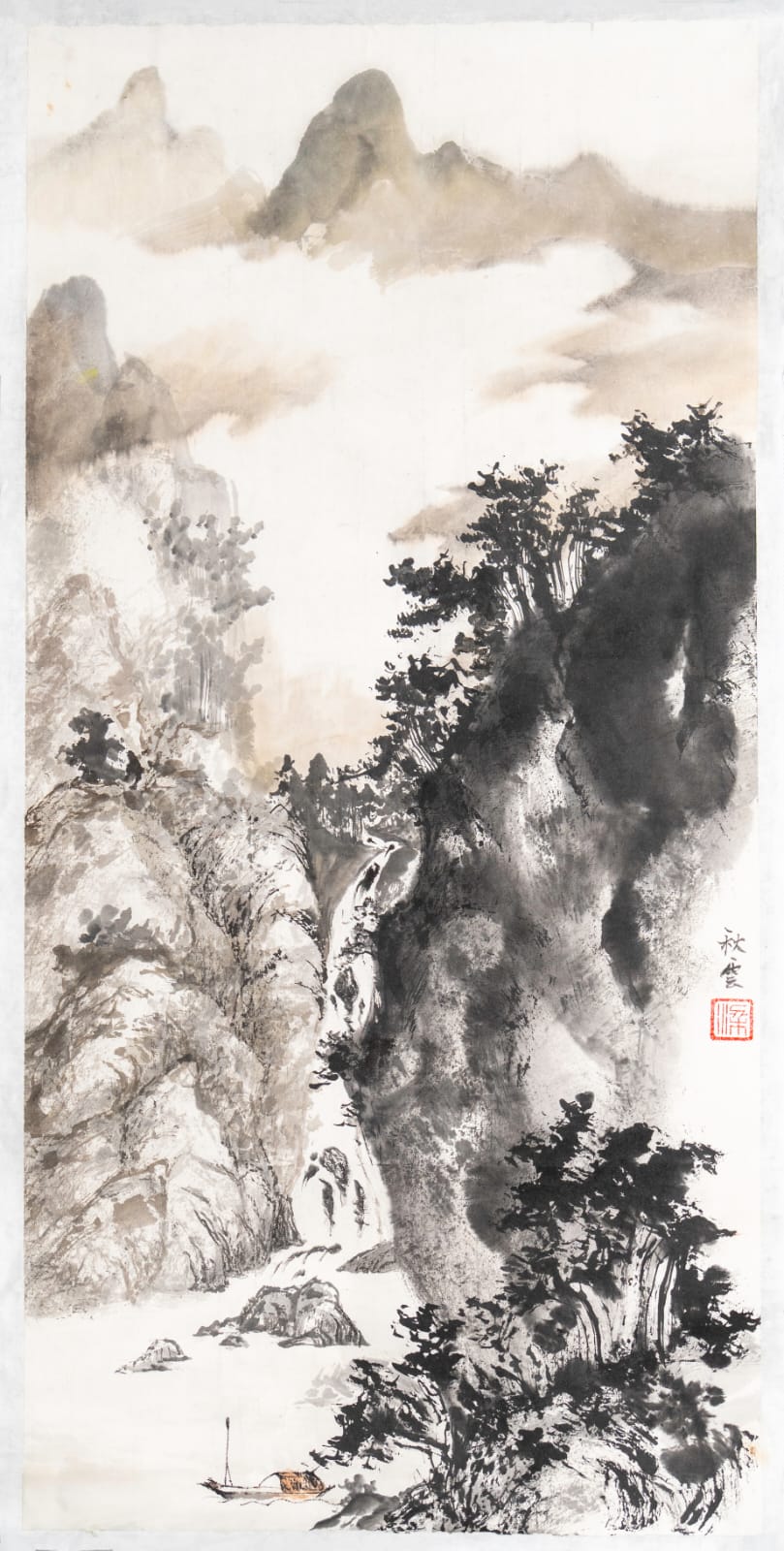

教佛學不妨採用跨學科方法,從文學與藝術入手。梁校長本身教文學,她指出中國文學有大量佛學內容:唐代詩人王維有「詩佛」美譽,佛學課堂大可用王維詩作讓學生領會空靈境界;宋朝文學家蘇東坡也深受佛教思想影響,為人豁達大度,從其詞作《定風波》末句「回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴」可見,只要再配合一些相關佛教義理,就足可勉勵學生勇敢面對人生風雨。佛教思想博大精深,對中國歷代文人影響深遠。校長又介紹在魏晉南北朝出現很多佛學和玄學入畫的思想,篤信佛教的名士宗炳就提出「澄懷觀道」,這與「書聖」王羲之講究的「靜照忘求」,同被視為中國藝術的理想境界。

梁秋雲校長的山水畫作品《幽壑流泉》

梁校長退休生活充實寫意,履行公務之餘就學習嶺南派山水畫。她興趣廣泛,還喜愛電影、話劇和音樂,經常偕友往觀。對她來說,人生最幸福快樂的事情莫過於教書講學。她記得有幾場課她講得分外流暢,師生之間特別有交流,思想激盪如電光。偶然想起這些感動時刻,還有人生中一些歡樂情景,往往能滋潤枯燥的生活,撫慰心靈。她引述孟子說:「君子有三樂,而王天下不與存焉。父母俱存,兄弟無故,一樂也。仰不愧於天,俯不怍於人,二樂也。得天下英才而教育之,三樂也。」她說:「對我們教育工作者而言,第三句很重要,『得天下英才而教育之』。即使得不到英才來教育,教育本身也是快樂的。」她借此機會感謝永義獎學金讓她有更多講學機會,並讚揚獎學金獎勵有心於國學之未來棟樑,實乃用得其所。

梁校長妙語如珠,出口成章,對後學關懷勉勵,誨人不倦,後學獲益良多。正如她形容善德有一種另類氛圍,她身上也散發着一種另類氣息。那是一種追求卓越、出類拔萃的氣質,令人聯想到孟子描述君子的一番說話:「大匠不為拙工改廢繩墨,羿不為拙射變其彀率。君子引而不發,躍如也。中道而立,能者從之。」