黎耀祖博士一再強調,學佛修法必須先建立正見和基礎,切忌從高處切入,或抱持某些目的求佛法。現今很多人都是抱有目的去學佛,例如想發達,或者希望解決某個難題,然後他們發覺學佛解決不到問題就抱怨,徒添痛苦。黎博士直斥這並非學佛正途,就如一個人破產或失戀,他不會因為學佛而重獲財富或者跟戀人破鏡重圓,這些人一定會失望而回。

「我們學佛是開開心心的,過程中可能會獲得一些額外好處。當你發了菩提心,要普度眾生,很多東西自然會出現,財富會來,甚至神通也會來。但是這些不是為了利益你自己,而是為了利益眾生。我們應該以這種態度來學佛。」他說。

黎博士到不丹朝聖,參訪不同寺院。

參訪帕羅虎穴寺(Tiger’s Nest Monastery)

以哲學入路建立學佛基礎

黎博士指出學佛有其道次第,而建立基礎必須具備四個工具,他稱之為哲學進路/入路。回想當初在能仁書院跟隨羅公學習,他不懂得這些竅門,於是一直停留在最初說文解字的階段。雖然他是中文系畢業,懂得解經,但根本不知道這些佛經要講甚麼,情形就像「只見樹木,不見森林」!

讀唯識也一樣,每個中文字都識解,但放在一起,莫說一段,有時連一句都不明白。他說:「例如『由假說我法,有種種相轉』,字面上識解,從假的角度來講我和法(即主體的我和客體的事物),就看到我空、法空,就因為這個法是假的(不實在的),就有種種假的我執、我相、法相出現。其實句句都識解,但講甚麼呢?原來是唯識背後的義理。」後來,他將哲學的訓練融會到深入經藏的方法,歸納出以下四個進路,讓他深入認識諸經思想,乃至佛教思想發展的整個脈絡。

首先是文獻學的進路。文獻學是處理版本的問題,讀佛經一定會遇到很多不同版本,我們一定要先弄清楚這件最基本的事情。《心經》和《維摩詰經》有不同版本,有玄奘譯本,也有鳩摩羅什譯本。唯識也一樣,有真諦法師譯本,也有玄奘譯本。他指出不同版本有時候代表了不同譯師的看法,所以研究前要先疏理這些事情。除了文獻學的進路,學佛者亦要具備語文能力,能夠疏解文字。

第二是歷史學的進路,即落入歷史時空框架中去讀佛經。例如《阿含經》是佛陀在世時代說法的內容,它離不開印度的背景,而在這背景中,必然有思想上的承先啟後。它前面的思想是怎樣的?之後又啟發了甚麼思想?將每一部經或每一個學派,放入去它們所屬的時空框架來看待問題,才可以全面了解它們。

第三是哲學分析的進路,要探問這本經究竟要處理甚麼問題。黎博士說:「例如《心經》,它要處理空的問題,講緣起性空。如果你不知道某部經要處理甚麼問題,你就只會停留在第一階段,即是說文解字,只知道經文字面上解甚麼。你每一句都識解,卻不知道整部經究竟要表達甚麼。要知道,每部經的出現一定是有個問題要處理,例如《大般涅槃經》必定是處理佛性的問題,它要講解一闡提能否成佛的問題。」

第四個是後設批判的進路,即是要作一個後設的反思或批判。他說:「例如剛才提及的《大般涅槃經》講佛性和一闡提,它講得好不好呢?能否回應當時的社會,解答到這個問題呢?講得好,固然無問題;講得不好,我們就要看看其他人有沒有補充,是否出現了另一本經?這就是承先啟後。我們要這樣看待問題,才能幫助我們建立對佛教的整體觀念,建立正見。」

看來要認真修學佛法,真要像個學者般深入經藏!

佛教思想發展的脈絡

依照黎博士所講的哲學入路去研究,佛教思想發展的脈絡就清晰起來了。他說:「比方說,原始佛教講的內容有點鬆散,就出現部派,將它系統化。但部派後來太過系統化太過學術,就走了另一端,出現空宗,講修行講實踐,講一切皆空。這一切皆空不是理論上的,是在實踐上講般若智慧的。講空講得多,又流於虛無,無從入手。於是唯識出現,要建立一切法。空宗是破而不立,破一切法,而唯識就重新建立一切法,講五位百法,由我的心開始重新建立整個世界觀。唯識講得太深,又不行了,要講解淺白一些,於是出現淨土,念佛。然後人們又嫌它太淺,就出現密。密的修行建立在理論基礎上,再加上修法,集合起來而出密宗。」

整個發展都有承先啟後,學佛學得通透,才會知道各佛經的位置。他說:「你要通,才識得擺位。否則人們說禪宗好厲害,你卻不知道原因。禪宗是因為吸納了天台華嚴兩個圓教,然後集大成,天台是空宗的圓融,華嚴是有宗的圓融,禪宗是實踐的圓融,所以它們是不同的進路。學佛就要知道這些脈絡。」

至於密宗,可謂包羅萬有,它吸納了整個顯教的基礎。理論方面:中觀、唯識、如來藏,它都概括了。密宗也認為一切眾生皆有如來藏佛性,只差在未起現,未跟上師、本尊相應。他說:「這是要修持的。你修行時,一定要從你的心開始,從唯識的有宗開始,但最後我們要證入空性,那就是空宗。說到最後,其實密宗的理論基礎就是唯識、中觀和如來藏。」

黎博士與天靖喇嘛討論顯密雙修的問題

由顯入密

黎博士修了十年藏密,近幾年轉修東密真言宗。我不太了解密宗,覺得密宗很神秘。他說:「密宗並不神秘,不知道的人就會覺得它神秘。當人不清楚一件事情的時候,可能會覺得有點抗拒。當你知道多一些,就明白不是那一回事。密宗屬於大乘佛教,只是顯與密的分別而已。」

「為甚麼修密宗?那只是一個過程。」他指出藏密很講究次第和傳承,修法一定要有基礎,循序漸進,要一步步來,不可行錯路。首先要建立理論基礎,那必然在於顯教,然後才可以由顯入密,落實修行。密的修行都是大乘佛教的修行,而黎博士在學理方面主力是唯識,修法方面就是修密。

他先此聲明,他可以講密的學理和歷史,但不能講修法。因為在這方面他沒有完整的傳承,亦未經上師批准,而且他在這方面的經歷尚淺。

曾跟從佛國密乘中心嘉生上師修學藏密

黎博士皈依真言宗光明流徹鴻法師

回顧數十年來的信仰歷程,黎博士不免感慨,漢傳佛教很多時候在信徒皈依之後,沒有機會讓他們進一步了解經教,深入經藏。他們通常只限於參加法會做一些儀式,或是參加公開講座。他說:「皈依後沒有跟進,一直是香港顯教的問題。其實如果我們要很有條理地去學佛,要靠民間的佛教團體和學術組織開辦佛學班。在我年輕的時代,只有能仁、志蓮,在我讀完所有學位之後,才有港大中大那些佛教研究中心出現。」

近十幾年藏傳密宗盛行,很多仁波切和喇嘛來港弘法,東密亦一樣,人們爭相參加大寶法王或某某仁波切的灌頂。黎博士指出,其實這些只是隨緣灌頂,意思是結個善緣,並不是真正的修法。不過,香港很多人學佛從高點切入,缺乏基礎,第一步已經入密。他們以為自己跟隨某位出名的仁波切就很了不起。事實上,有境界有成就的是師父,不是他們。即使他們每年見大寶法王、達賴喇嘛,那又如何呢?沒有基礎就談不上修法接法,白白蹉跎歲月,根本沒有意思。

若要真真正正學密,必須依循道次第,先學顯教,由最基礎學起。黎博士說:「例如轉心四思維,就已經要學很長時間。它的意思是轉念、轉變心態,要知道暇滿人身難得,生死無常,相信因緣果報、體認業報輪迴是苦。這些亦是《阿含經》的內容。你要有這些基礎,由學習南傳佛教進入大乘佛教,再發菩提心。當你了解所有顯教內容,明白般若和空性道理,有了這些學理基礎後才入密修法,這才會有成效。」

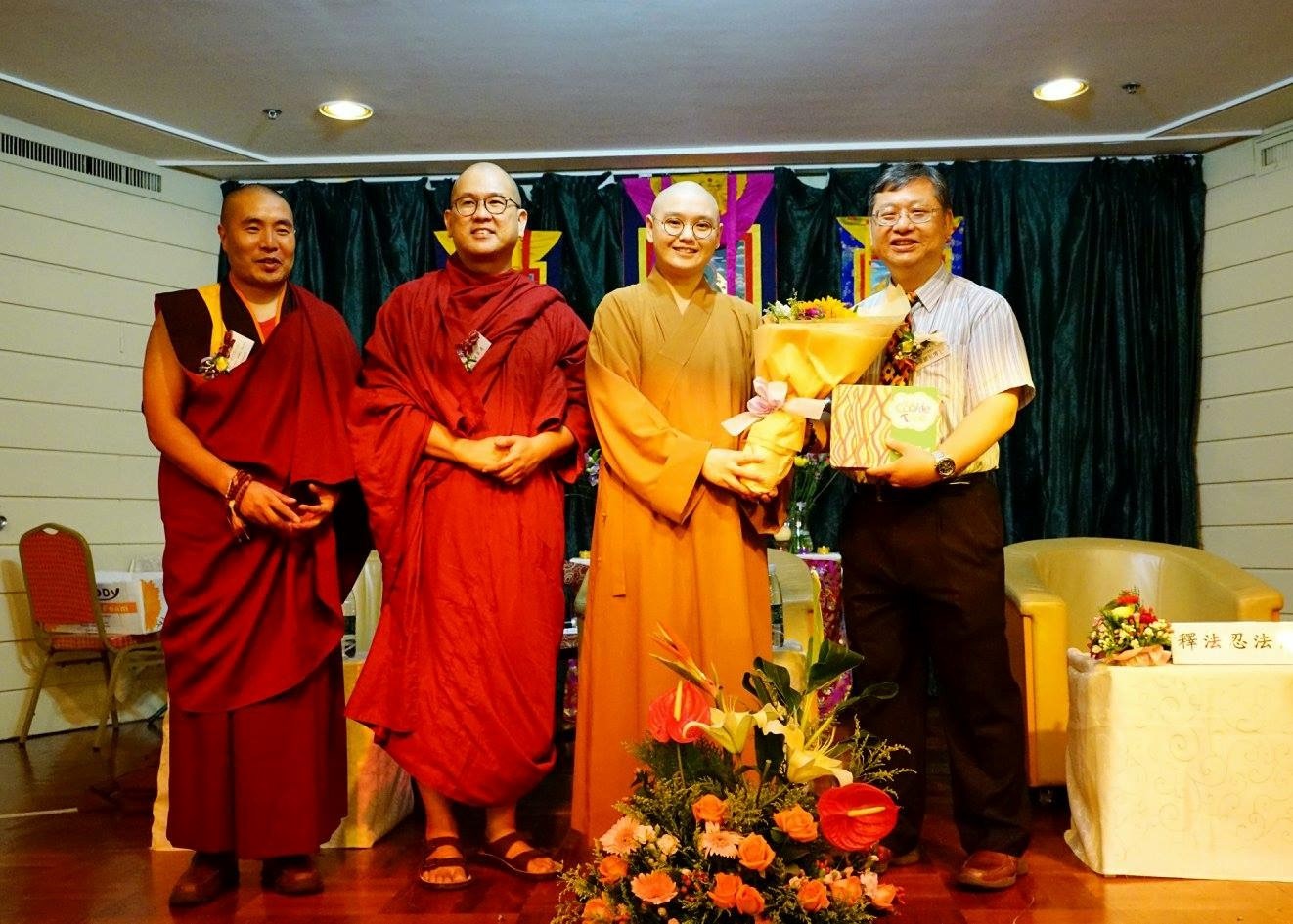

黎博士出席南漢藏三大佛教傳承座談會。

~ 待續 ~